ニュース1

レジリエント・ライフ@TUFS

展示期間

2025/11/20(木)〜12/7(日)12:00〜18:00

入場料:無料

展示会場

東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所

本展は、ケニアの首都ナイロビにあるスラム地域、ムクル・クワ・ンジェンガを舞台に、家を強制撤去された住民が元の土地に戻り住居を再建する姿を記録するプロジェクトであり、アート、建築学、政治学、そして人類学の協働から成り立っている。フィールドにおけるインタビューと観察、人々との交渉によって、テキスト、映像、3Dバーチャルツアー、人々の生活空間にあった断片としてのモノを来場者が五官で感じ考えることができる。

This exhibition documents a project in Mukuru Kwa Njenga, a slum area in Nairobi, Kenya, where residents whose homes were forcibly demolished returned to their land and rebuilt. It is a collaboration across art, architecture, political science, and anthropology. Through interviews, field observations, and dialogue with residents, the exhibition invites visitors to engage with texts, videos, 3D virtual tours, and material fragments from living spaces, stimulating reflection through the senses.

ニュース2

レジリエント・ライフ@CaD

展示期間:2025/7/19(土)- 7/21(月) 11-19時

入場料:無料

展示会場:CaD(カド)

Shimoochiai 3-20-15, Shinjuku 1610033

Map本展では、私たちが10年以上通い続けているケニアのナイロビ・ムクルスラムにおいて、2021年に起こった違法な強制撤去の後に再建された家屋の一部や、それを建設し居住する住民の方の映像を展示しています。

スラムは、いわゆる貧困地域であり、複雑な歴史・政治・ルールの中に存在しています。そうした状況が今回の違法な強制撤去を引き起こしました。そう聞くと、私たちには関係のない遠い世界のことに思うかもしれません。しかし災害、都市計画事業による立ち退きにより住まいや暮らしを失うなど、実は日本でも同じような問題を根底では抱えています。

本展では、そうした過酷な状況においても、しなやかに、そしてクリエイティブに生きるムクルの人たちの力に注目しています。ここでは家屋や家具の断片を展示していますが、これらはすべて住民自身が廃材を集めて手づくりしたものです。

またムクルスラムの家庭でよく使われている日用品も併せて展示しています。

最後に、本展を開催する機会をくださったCaDに心より感謝申し上げます。

プロジェクトメンバー 一同

井本佐保里 野口靖 椎野若菜 キディンジ・キニュア

展示概要

注)こちらの展示(2025/3/2- 3/23)は終了しました。

展示期間:2025/3/2(日)- 3/23(日) 12:00〜18:00

休廊:月曜日

入場料:無料

展示会場:東京工芸大学中野キャンパス6号館地下1階ギャラリー6B01

本展示「レジリエント・ライフ:強制撤去からの帰還と再建」は、ケニアの首都ナイロビにあるムクル・クワ・ンジェンガを舞台に、家を強制撤去された住民が元の土地に戻り住居を再建する姿を記録するプロジェクトである。展示は、Materiality of LivesとRebuilding Home and Dignityの2つのプロジェクトで構成されており、住民のレジリエンスやクリエイティブ・リユースの精神を提示しつつ、土地利用、貧困、行政上の問題といった課題にも目を向けている。

この展示は、アート、人類学、建築学、政治学など多分野の専門家が協働して成立している。インフォーマル居住区に関する調査が「支援や援助」の視点で語られることが多い中で、住民自身による家の再建を通して「人と住まいと社会」の関係を多角的に考察することを目的としている。また、日本の震災復興や地域再生の課題とも共鳴する視点を提供し、持続可能な社会やグローバルな人権問題について再考する契機となることを望んでいる。

プロジェクト・チーム

ケニアを調査・研究対象とするアート、人類学、建築学、政治学の専門家が集まって、ナイロビのムクル・クワ・ンジェンガで起きた強制撤去を出発点としてインフォーマル居住区における人々の暮らしについて何を語ることができるのか、どのような協働が可能かを議論した。結果として、まさに学際的なプロジェクト・チームが構成された。

プロジェクト1

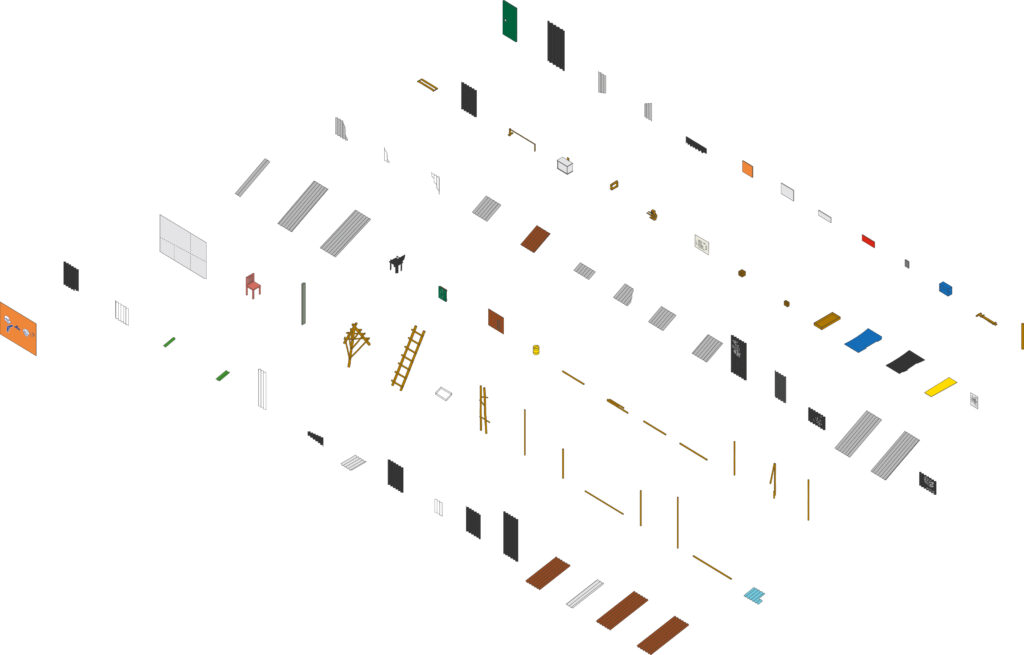

Materiality of Lives

-86 materials, 27 elements and 4 lives

強制撤去後に自力再建された家屋を構成していた材料や部位を抽出し再構築することで、厳しい条件の中で発揮される住民のクリエイティビティや彼らのここに住まうことの誇りを表現する。材料、部位といったモノと対峙することを通して、強制撤去後の暮らしについて読み解いていく。

制作メンバー

協力

市島花怜 伊藤翼 上野紗矢香 榎並大空 沖原稜奈 尾林美波 河村梨湖 塩谷音色 新間英花 月野碧天 中村華乃 平井英佑 平野紗菜 本間柚希乃 町田咲希 松本隆之介 馬鳥蒼空

プロジェクト2

Rebuilding Home and Dignity

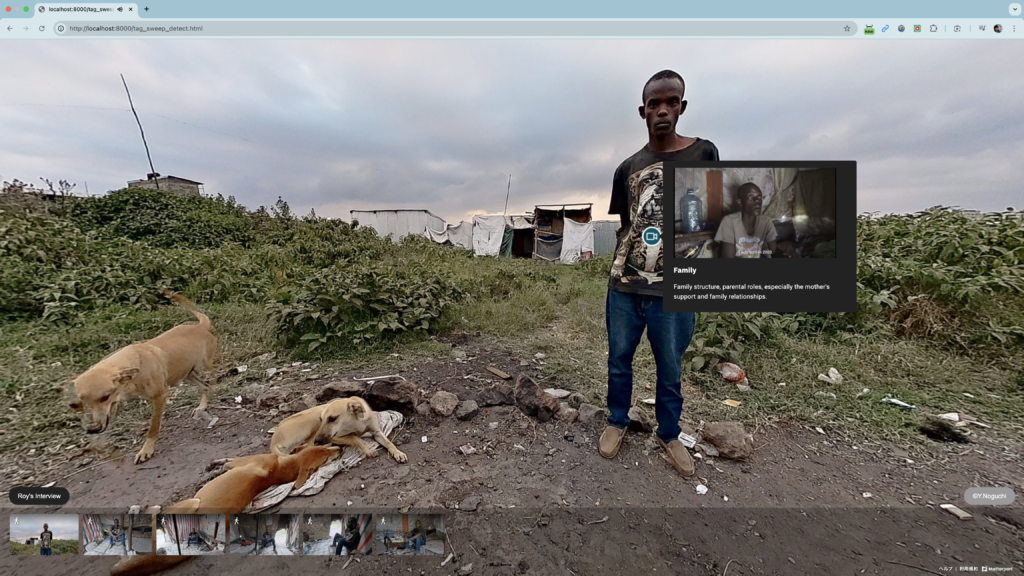

本プロジェクトでは、ムクル・クワ・ンジェンガで強制撤去を受けた住民が元の土地に戻り、住居を再建し日常生活をとり戻すまでの過程を追う。

住民へのビデオインタビューでは、強制撤去の話を中心に伺いながら、彼ら/彼女らの人生を時系列的に追いかける。人々はどこからやってきてどこへ行くのか(もしくはムクルに居続けるのか)など。さらに、360度パノラマ写真で住居の内部および外部空間を撮影し、バーチャルツアーのシステムを作り、この中に住民のインタビュー映像を挿入しており、鑑賞者は住居の内外を探索しながら、居住者の語りに耳を傾けることになる。

制作メンバー

野口 靖/椎野 若菜/井本 佐保里/キティンジ・キニュア

トークイベント

事前予約なし/入場無料

会場:6号館3階ALR

2025/3/8(土)15:00~17:00

人と住まい:強制撤去からの再建

住まいは単なる物理的な空間ではなく、個人の尊厳やアイデンティティを育む重要な場だといえる。本トークでは、インフォーマル居住区住民が「再建した家」に焦点を当て、人と棲家の関係性を掘り下げる。人はどのように自らの居心地のいい場所をつくろうとし、また住まいがどのようにして人々の日常や心の拠り所を支え、文化や家族の絆を形作るかを考察する。

2025/3/22(土)15:00~17:00

住まいと都市政策:インフォーマル居住区が映し出す社会課題

インフォーマル居住区住民の住居再建のプロセスは、土地利用や再開発、住民の権利を巡る都市政策の課題を浮き彫りにする。本トークでは、強制撤去後の住民の再建を題材として、都市政策が抱える構造的な矛盾や社会的不平等について議論する。また、ムクルの事例を出発点に、日本の都市再開発や空き家問題など、現代都市が直面する課題との接点を探る。

注1)3/8と3/22は両日とも、ゲストとともにプロジェクト・メンバーが参加します。

注2)トークの内容やゲストは変更になる場合があります。

コンセプトブック

アクセス

地下鉄/東京メトロ丸ノ内線・都営地下鉄大江戸線-中野坂上駅下車 徒歩約11分

1番出口より山手通りを初台・大橋方向に進み、石田洋紙店の手前を右折