授業概要

野口研究室は、以下のキーワードに関連するプロジェクト/作品制作を行ないます。

ソフトウェアデザイン、インフォメーションデザイン、インタラクティブアート

基本的にはソフトウェア開発を中心に作品制作や研究を行います。作品としてはスマホ/タブレットアプリ、サウンドヴィジュアライザ、VJシステム、A.R.などがあります。Max/MSPやQuarz Composerなどのヴィジュアルプログラミング環境も含みます。

学生への要求条件

やる気がある人。作品制作の基盤としてインフォメーションデザインの実習とプログラミングの実習が中心ですが、習熟度は問いません。ゼミでのカリキュラムは基礎的なところから復習します。アイデア/企画力と実現能力の両方を高めたい人を希望します。

習得する能力の目標

1. 芸術的な感性と工学的な技術開発能力の洗練

2. 授業内での発表やディスカッションによる、プレゼンテーション能力の洗練

3. 自身のプロジェクトのリサーチや文献研究を通した、リサーチ力の養成

4. 自身でイベントを企画/運営することによる、プロデュース能力、ディレクション能力、社会性の養成

目標とする人材

頭も手も体も動く人

授業内容

3年前期は、タイポグラフィやグリッドシステム、色彩など、基礎的なインフォメーションデザイン実習をおこないます。

後期の前半は、openFrameworksを使用して、より拡張性の高いソフトウェアデザイン/アートの制作環境を学習します。

参考:http://www.openframeworks.cc/

また、後期はプレゼンテーションおよびディスカッションを中心とした授業運営を行います。

さらに、後期にはゼミ展を開催する予定です。予算はゼミ費から出ますが、この展示運営における予算編成、広報関連の実務を通して、自主的に表現の場を作り、社会との接点を探ることの意味を考えます。

http://www.tdwa.com/

教員の専門領域

以下のサイトを参照のこと

http://r-dimension.xsrv.jp/

教員の得意分野

<領域>

ソフトウェアデザイン全般、メディアアート全般、グラフィックデザイン(元々はこの分野の出身)、現代美術(今やっている)、都市論、文化人類学(現在、人類学者と共同研究中)

<技術>

画像処理プログラミング、Processing、Quartz ComposerやMax/MSPなどのビジュアルプログラミング、Objective-C(Cocoaアプリケーション)、OpenGL、C言語、PHP、MySQL、映像編集など

前期スケジュール

4/16 タイポグラフィ1

工藤強勝先生によるワークショップ(3回)

http://biz.toppan.co.jp/gainfo/info/report/20081207.html

http://www.typography.or.jp/who/portfolio/kudo_tsu/index.html

4/23 タイポグラフィ2

5/7 タイポグラフィ3

5/14 色彩1

5/21 色彩2

5/28 ロゴタイプ

6/4 レイアウト1

6/11 講評、レイアウト2

6/18 レイアウト2の講評

6/25 木工実習、グループ制作作品内容発表

7/2 プログラミング実習1

translate, rotate, scale

sine-cosine

ランダム・ノイズ

レーザーカッター課題告知

ProcessingのスケッチをPDFに出力する

来週の授業のため、xcodeをインストールしてください。

7/9 プログラミング実習2

レーザーカッター課題提出

オブジェクト指向1

オブジェクト指向2

openFrameworks入門(OS X用)

7/16 プログラミング実習3(iOS)、グループ制作進捗報告

openFrameworksでオブジェクト指向-1(クラス、メソッド)openFrameworksでオブジェクト指向-2(クラスの継承)アドオンの利用 ofxBox2D

事前にApple IDを取得してください。

クレジットカード情報を入力せずにApple IDを作成する。openFrameworks入門 (iOS)

はじめてのUnity

UnityによるiPhoneカメラアプリ作成1

7/23 プログラミング実習4(iOS)

openFrameworksでiOSの自撮りカメラを作る-1openFrameworksでiOSの自撮りカメラを作る-2

UnityによるiPhoneカメラアプリ作成2

顔のマスクの頂点番号を調べる

複数のオブジェクトをスクリプトから作成

7/30 講評

後期(参考。昨年度のスケジュール)

9/18〜10/21 ゼミ展準備

10/22~10/27 ゼミ展

10/29 ゼミ内進路ガイダンス・グループ制作講評

11/5 個人制作企画発表

11/12 面談(個人制作経過報告、進路)

11/19 ディスカッション演習、個人制作経過報告

11/26 グループ制作経過報告

12/3 個人制作経過報告

12/10 個人制作経過報告、ポートフォリオ経過報告、グループ制作経過報告

12/17 面談(個人制作経過報告、進路)

1/7 ディスカッション、個人制作経過報告、ポートフォリオ経過報告

1/14 面談(希望者のみ)

1/21 個人制作経過報告

2/4 3年審査会

課題

■色彩課題1

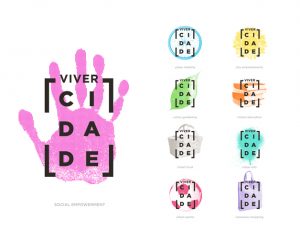

●ロゴのカラー研究

・スタディ1

赤、青、緑、黄、オレンジ、紫の中から3色選んで、1色のロゴタイプやシンボルマークを15個ずつ収集する。自分が気に入ったロゴを集める。

例:バンダイ(赤)

分析:その色が使われているロゴにどのようなイメージがあるかを分析して記述。形容詞を使う(例:清潔な、力強い、自然な)。

それぞれの色によってどのような傾向があるかを分析し、メモしておくこと。

・スタディ2

スタディ1を分析する。以下のカラーサンプルを参考にして、「色彩と形態によるロゴのイメージ分布図」を作成する。

サンプル

基本的に横軸がwarm-cool、縦軸がsoft-hard。各自、独自に対義語を設定しても構わない。

スタディ1で選んだ1色につき15個のロゴは、10個ずつに減らす。似た性格のロゴは排除する。合計30個をレイアウトする。

・スタディ3

スタディ2をモノクロにして、「形態によるロゴのイメージ分布図」を作成する。座標は「色彩と形態によるロゴのイメージ分布図」と同じものを使う。

色の情報が失われた時に、どのように印象が変化するかを検討しながらレイアウトし直す。

■ロゴ課題

インタラクティブメディア学科のロゴ(シンボルマーク+ロゴタイプ)をリデザインする。

条件:

・必ず学科名(Interactive Media、もしくはインタラクティブメディア)を入れる。

・ロゴを縮小しても印象が変わらないようにデザインする。

・3つ以内のキーワードを設定する。

・色彩課題のスタディ2とスタディ3の中に、自身が作成したロゴを配置する。

・A3横位置に美しくレイアウトする。いくつかの色のバリエーションを作っても構わない。キーワード、学籍番号、氏名を右下に記載すること。

例:

■レイアウト課題1

・課題内容

A4横位置中央に150 x 150mmの正方形を取り、それを縦横6分割した一辺25mmのグリッドを作成する。

1. 与えられたテキストを使って、グリッドを強く意識した構成を3パターン以上作成する。

条件:

・書体はヒラギノゴシックとヒラギノ明朝のファミリーのどちらかもしくは両方

・白地に黒の文字のみを使用して構成

2. 自身でグリッドを作り、そのグリッドを使った構成を1点作成する。

条件:

・テキストは同じ

・書体、ファミリーの使用は自由

・グリッドをどの程度意識するかは自由だが、意図は明確にしておくこと

・白地に黒の文字のみを使用して構成

・使用するテキスト

●塩田千春展:魂がふるえる

ベルリンを拠点にグローバルな活躍をする塩田千春は、記憶、不安、夢、沈黙など、かたちの無いものを表現したパフォーマンスやインスタレーションで知られています。

本展は、塩田千春の過去最大規模の個展です。副題の「魂がふるえる」には、言葉にならない感情によって震えている心の動きを、他者にも伝えたいという作家の思いが込められています。「不在のなかの存在」を一貫して追究してきた塩田の集大成となる本展を通して、生きることの意味や人生の旅路、魂の機微を実感していただけることでしょう。

●会期

2019.6.20(木)~ 10.27(日)

会期中無休

●開館時間

10:00~22:00(最終入館 21:30)

※火曜日のみ17:00まで(最終入館 16:30)

※ただし10⽉22⽇(⽕)は22:00まで(最終⼊館 21:30)

●会場

森美術館(六本木ヒルズ森タワー53階)

グリッドのテンプレート

■レイアウト課題2

・課題内容

画像とテキストを使って構成する。テキストはレイアウト課題1で使ったものをそのまま使用する。

1. 与えられた画像とテキストを使って、グリッドを強く意識した構成を1パターン以上作成する。

条件:

・書体、ファミリーの使用、文字の色、背景、写真の加工・トリミングなど全て自由

・与えられた画像のうち最低1点は使用する。何点使用しても構わない

2. 自身でグリッドを作り、そのグリッドを使った構成を1点作成する。

条件:

・書体、ファミリーの使用、文字の色、背景、写真の加工・トリミングなど全て自由

・グリッドをどの程度意識するかは自由だが、意図は明確にしておくこと

・与えられた画像のうち最低1点は使用する。何点使用しても構わない

・使用画像

■レーザーカッター課題

Processingを使って作成したパターンをもとにして、レーザーカッターを使用してコースターもしくは本のしおりを作成する。

Illustratorなどで追加で処理をしてもかまわないが、必ずプログラミングによって作成したパターンをメインにすること。

- コースターやしおり以外のもを作りたかったら、自由に選んでもかまわない。一応、他にアイデア思いつかない人はコースターやしおりでいいが、色々な形が考えられるし、穴があいていてもいい。あまり機能性は考えなくていい

- 使用する素材は木やアクリルなど、レーザーカッターで切れるものであれば自由に選んでいい

- 点数自由。最低1点は作る

- processingでのpdf出力は以下のサイトを参照する事。一旦pdfで出してからイラレでaiファイルに変換する http://ap.kakoku.net/2-4.html

- 材料は自分で用意すること。他の人と共有してもかまわない

■前期最終課題

「独創的なカメラアプリ」を作成する。現在、様々なカメラアプリが世の中にあり、エフェクトも様々だが、なるべく既成のカメラアプリ(SnapchatやSnowなど)とは違う方向性のアイデアでアプリケーションを開発すること。

作成環境: Unityを使用してiOSアプリを作成すること。

8月のオープンキャンパスで展示する。

■ゼミ展課題

どちらか一方を選択する。

1. 「色彩の原理」を利用もしくはテーマとしたソフトウェア、インタラクティブコンテンツを作成する。

例:加法混色、減法混色、動物の色覚、偏光

2. 「サステナビリティ」をテーマとしたソフトウェア、インタラクティブコンテンツを作成する。

■最終課題

下記の課題AかBのどちらかを選ぶ。

●課題A

架空の企業もしくは店舗を想定し、ウェブサイトを制作する。

html,cssでコーディングしてもいいし、ブログ(wordpressなど)を使用してもいい。

前期授業を踏まえて、当該企業もしくは店舗のロゴタイプも作成する。

●課題B

自由制作。テーマ、制作方法は自由だが、必ずプログラムは使われていること。

評価基準

出席は前期、後期それぞれの日程の2/3以上。この出席には、発表会、展示、講評会などが全て含まれる。

前期の採点基準: 出席 –> 50% 小課題 –> 15% 最終制作 –> 25% 授業参加 –> 10%

後期の採点基準: 出席 –> 50% グループ制作 –> 20% 最終制作 –> 20% 授業参加 –> 10%